1、新型冠状病毒感染

目前我省新冠疫情持续保持低水平波浪式流行态势,JN.1变异株为全省优势流行株。气温上升,人员流动及聚集增加,面临多种呼吸道传染病交替或共同流行的趋势。基础性疾病患者、老年人等高风险人群要加强疫苗接种,做好个人防护。

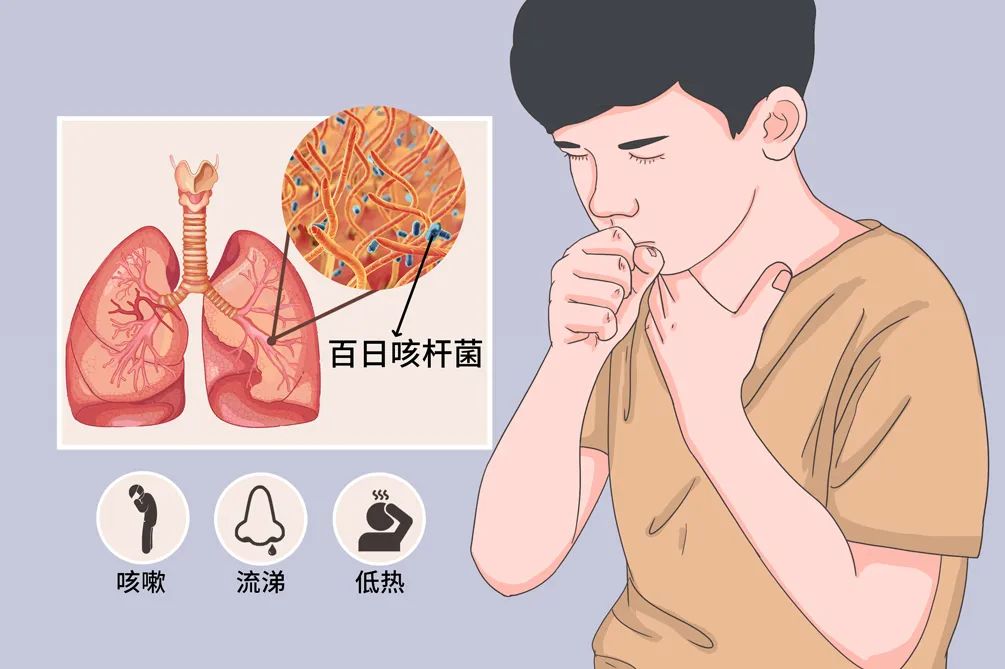

2、百日咳

百日咳是由百日咳鲍特菌引起的急性呼吸道传染病,临床以阵发性、痉挛性咳嗽、鸡鸣样吸气吼声为典型特征。主要通过飞沫传播,如患者咳嗽、打喷嚏等将细菌播散到空气中,易感者吸入带菌的飞沫而被感染。该病四季均可发生,人群对百日咳普遍易感,其中无免疫史的婴幼儿发病风险更高。

(图源:网络)

防护措施:

1.规范接种疫苗。我国目前对适龄儿童实施4剂次含百日咳成分疫苗的免疫程序:在儿童3月龄、4月龄、5月龄和18月龄各接种1剂次百白破疫苗(包含百日咳菌体抗原、白喉类毒素和破伤风类毒素)。

2.及时就医诊断。无论成人还是儿童青少年,咳嗽持续2周以上、伴有痉挛、程度剧烈,尤其是咳得整夜睡不着觉、眼睛充血,或身边有类似病例后自己突发咳嗽,应主动就医,及时治疗,减少传播。

3.做好日常防护。在百日咳流行季,尽量不要到人员密集的地方,在公共场所注意戴好口罩,避免跟咳嗽患者接触,室内经常开窗通风,勤洗手、适当锻炼、清淡饮食,提高自身抵抗力。

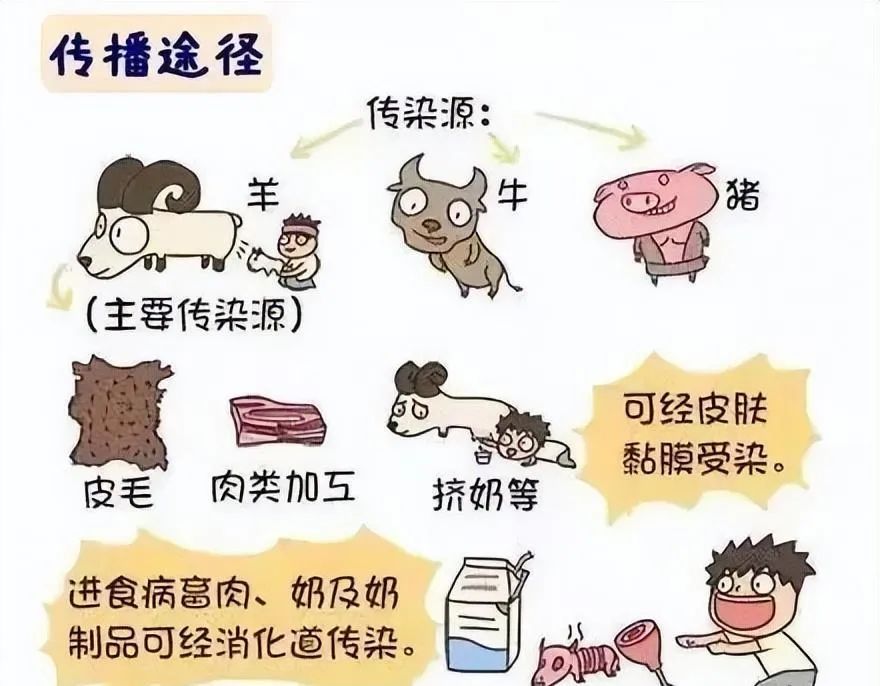

3、布病

布鲁氏菌病(布病),是布鲁氏菌引起的急性或慢性传染病,属自然疫源性疾病,临床上主要表现为病情轻重不一的发热、多汗、关节痛等。羊在国内为主要传染源,其次为牛和猪。在国内牧民接羔为主要传染途径,兽医为病畜接生也极易感染。此外,剥牛羊皮、剪打羊毛、挤乳、切病毒肉、屠宰病畜、儿童玩羊等均可受染,病菌从接触处的破损皮肤进入人体。

人们对布鲁氏菌普遍易感,青壮年男性由于职业关系,其发病率高于女性。省内以牧区牧民的感染率最高,多发生于春末夏初或夏秋之间,与羊的产羔季节有关。近年来随着生活水平和饮食习惯的改变,异地调运牛羊肉需求增长,加大了食源性感染布病的风险。

(图源:网络)

防护措施:

2.尽量避免直接接触任何动物,特别是来历不明动物。

3.不吃未烧熟煮透的肉、蛋、奶等动物产品。选择新鲜、安全的动物食品原料,加工时要注意生、熟分开。

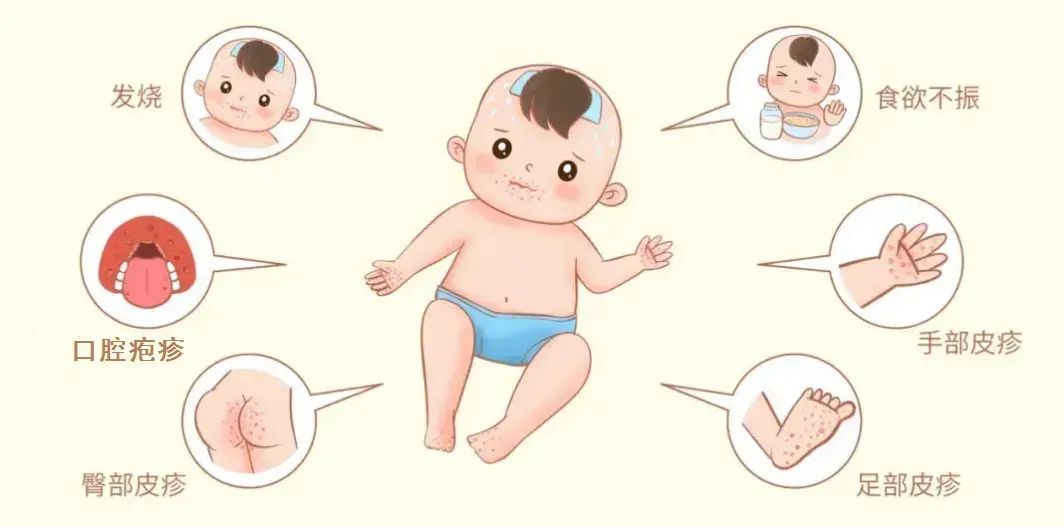

4、手足口病

手足口病是一种儿童常见传染病,由肠道病毒(主要是柯萨奇病毒A16型和肠道病毒71型)引起,发病人群以5岁及以下儿童为主。我省每年一般在13~15周疫情开始上升,4~6月为发病高峰。

手足口病主要通过密切接触病人的粪便、疱疹液、鼻咽分泌物、唾液及接触被其污染的手、毛巾、手绢、牙杯、玩具、餐具、奶瓶、床上用品等物品或环境而感染。手足口病通常病情较轻,呈自限性,7~10天病程后可完全康复,只有极少数患儿病情恶化迅速,会出现并发症,如心肌炎、肺水肿、无菌性脑膜炎等,严重的会导致死亡。

(图源:网络)

防护措施:

1.培养儿童养成良好的卫生习惯,做到“勤洗手、吃熟食、喝开水、勤通风、晒衣被”。

2.定期清洁家居环境,特别是对孩子的餐具、衣物、玩具等物品进行清洁消毒,并对家里地面、桌面、门把手、床围栏等物体表面进行擦拭、消毒。

5、发热伴血小板减少综合征

发热伴血小板减少综合征,俗称“蜱虫病”,是由新型布尼亚病毒感染引起的新发传染病,蜱虫为其传播媒介。该病以发热伴血小板减少为主要表现,大多数患者有恶心、呕吐及食欲不振等消化道症状和乏力等表现,少数重症患者可因多脏器损害而死亡。绝大多数患者预后良好,但既往有基础疾病、老年患者、出现精神神经症状、出血倾向明显、低钠血症等提示病重,预后较差。

被带毒蜱虫叮咬的人都有可能感染此病。一般疫源地(主要为山地、丘陵地区)的居民、劳动者及来该地区的旅游者,接触蜱的机会增多,得病的风险增大,从事农业劳动的中老年人发病较多。如果直接接触危重病人的血液或者分泌物也可能引起感染。4~10月是蜱虫病的流行季节,5~7月是我省蜱虫病高发期。豫南地区是我省蜱虫病的高发地区。

(图源:网络)

防护措施:

1.清理住家附近的环境卫生,清理杂草,清除垃圾避免蜱虫滋生。家畜、家禽等采用圈养,减少野外放牧,若发现家中宠物、牲畜有蜱寄生时可以用杀蜱的药剂进行药浴。

2.野外活动时做好个人防护,应穿长袖衣裤、扎紧裤腿、裸露皮肤涂抹驱避剂等,避免在蜱类主要栖息地如草地、树林等环境中长时间坐卧,防止蜱叮咬。

6、食物中毒

食物中毒是指患者进食的食物被细菌或细菌毒素污染,或食物含有毒素而引起的急性中毒性疾病,它是食源性疾病的一种。随着气温升高,细菌繁殖速度增快,加之假期外出就餐人员增多,大大提高了食物中毒的发病风险。

(图源:网络)

防护措施:

1.提高食品安全意识。不采、不买和不吃野生蘑菇、野菜等。

2.注意个人卫生。饭前便后、加工食品前等要洗手。新鲜食品经充分加热后再食用,重视加工凉拌类和生冷类食品的清洁。避免生熟食混放、混用菜板菜刀等,防止生熟食交叉污染。尽量每餐不剩饭菜,吃剩的饭菜尽量放10℃以下贮藏,食用前必须充分加热。